重要文化財に指定されている京都文化博物館では、小型で軽量な3Dレーザースキャナー「Leica BLK360」を用いて測量し、取得したデータを InfiPoints(株式会社エリジオンの製品)で加工してVRに出力した。出来上がったVRコンテンツは展示会の来場者に公開し、普段は非公開な屋根裏などの場所も含めてバーチャルツアーを体験できるようにし、文化財の保護という観点だけでなく、新たな展示の仕方としても点群データの活用を始めている。

重要文化財をスピーディに3D計測

京都文化博物館は、京都の歴史と文化をわかりやすく紹介する総合的な文化施設として昭和63年(1988)に開館しました。近代洋風建築の別館は、明治建築界の首領たる辰野金吾とその弟子・長野宇平治の設計になる旧日本銀行京都支店の建造物で、国の重要文化財に指定されています。

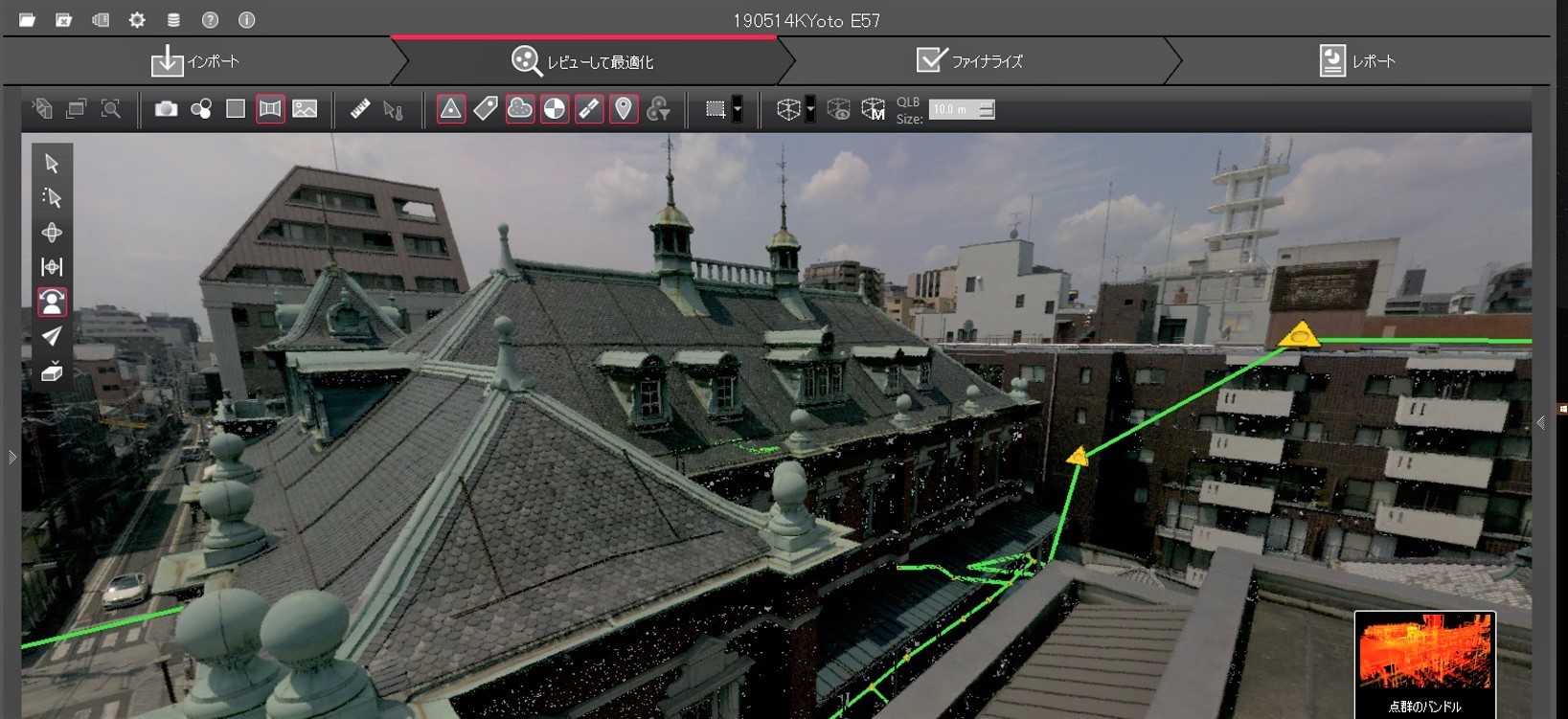

そこでライカジオシステムズ、株式会社エリジオン、株式会社神戸清光、及び京都土地家屋調査士会は京都文化博物館に協力し、2019年5月に小型で軽量な3Dレーザースキャナー「Leica BLK360」を使い、この別館の外観、別館内側のホール、屋根裏までを全て測量した(1)。取得した膨大な量の点群データはエリジオンの InfiPoints で加工し、VRで別館を閲覧するためのデータを成果物として作成した。

測量に使用した BLK360 について京都文化博物館で学芸員の村野正景氏は「驚くことに一回の計測に掛かる時間は3~5分程度。この時間には、測量だけでなく、計測箇所の写真も撮影している時間も含まれています。今回はこのスキャナーを含め4台を稼働し、ほぼ一日で別館の外観、別館内側のホール、屋根裏までの測量を完了しています。まさに驚くべきスピードでした」と感想を寄せている。

京都文化博物館 別館の屋根や外壁をBLK360で計測

BLK360 で取得した京都文化博物館の点群データ

新たな展示方法に挑戦することで周囲の景観も含めて博物館の魅力をアピール

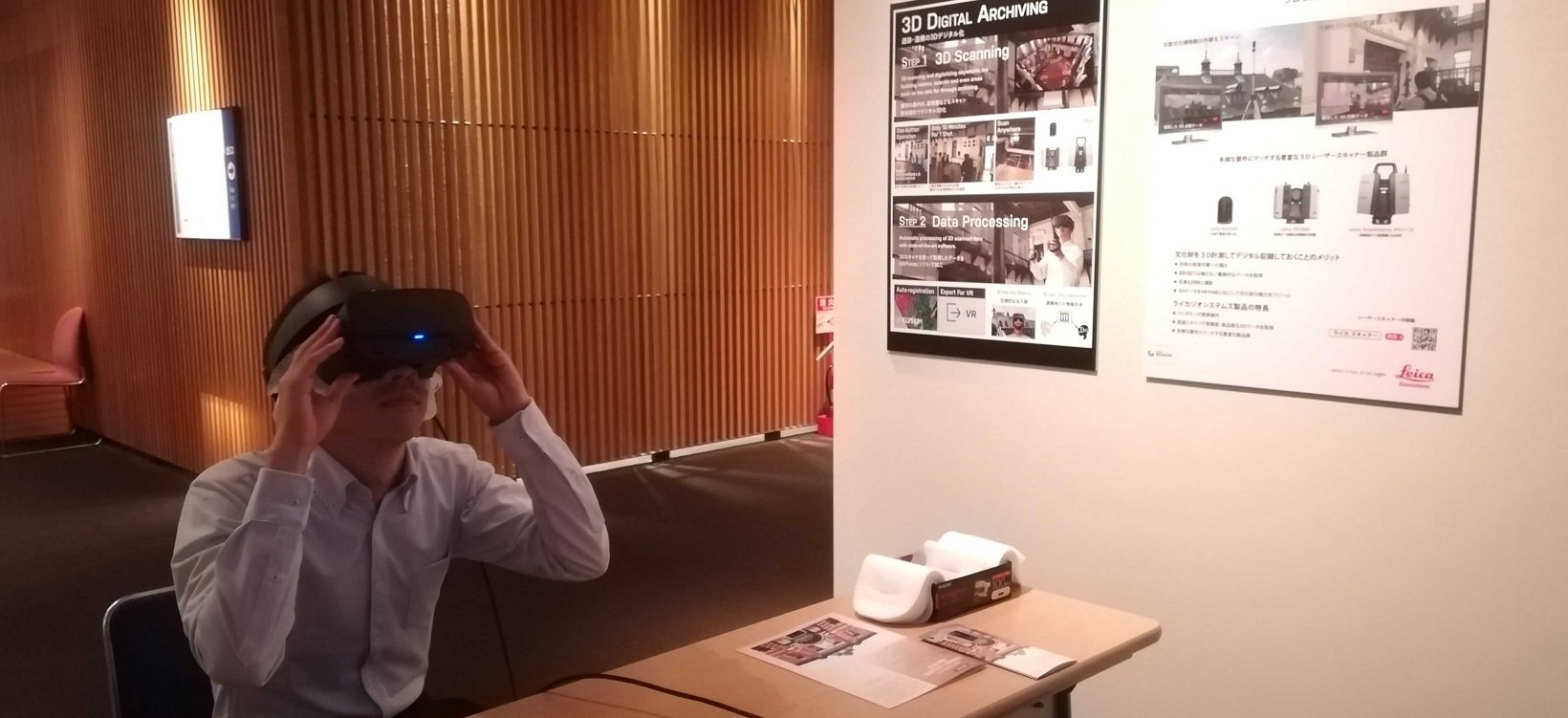

出来上がったVRコンテンツは、2019年8~10月に開催された『辰野金吾没後百年 文博界隈の近代建築と地域事業展』で、パソコンと接続したヘッドマウントディスプレイを通して来場者にデジタル空間をバーチャルに体験してもらうという新たな展示方法に活用された。

今回VR展示に取り組んだ経緯について村野氏は「博物館は昨今、その扱う範囲を収蔵庫内の資料にとどめず、周囲の景観なども含めて取り扱う、言わば拡張された博物館としての役割を果たすことが求められています。今回の展示と同時期に、日本で初めて開催された国際博物館会議(ICOM)でも博物館の新たな定義が議論されるなど、博物館界は変革の時を迎えています。その意味で、当館別館は博物館活動の対象として今後もますます重要性が増していくと考えています。今回はエリジオンやライカジオシステムズの皆さまに協力してもらうことで、他の博物館でもほとんど行われていない方法にチャレンジすることができました」と語る。

点群から作成したVRデータについて、「いわば仮想空間に構築された高度に精巧なレプリカです。デジタルデータの空間内での移動は自由ですから、現実空間では人間には不可能なこと、例えば鳥のように建物を見下ろして飛び回ることも、あるいは普段は非公開の屋根裏へ侵入することも自在です。」と村野氏は述べている。

ヘッドマウントディスプレイを使ったVR展示(エリジオン社提供)

また、展覧会では誰もが3D点群のバーチャルツアーを気軽に体験できるように、あらかじめ設定した三種類のルートに沿って自動で移動するプログラムを新たに開発した。ルート1では別館の内部をぐるぐる見渡せる。ルート2では正面から中に入って浮き上がり、天井を突き抜けたら屋根裏に移動し、屋根を支える木組みが見える。ルート3では陽の光が屋根の窓から入って屋根裏に設置された白板に反射し、室内を柔らかく照らして、光の通り道を体験できる。

InfiPointsで加工した京都文化博物館 別館の点群データの動画(エリジオン社のHP)

「展示期間中は日頃から建物に親しんでいる近隣の方もVR体験をされました。近くで見ることが難しいスレート屋根や、鳥のように建物を見下ろして飛び回りながら建物の内外を閲覧できることに感動されていました。ほかにも今回の展覧会では、車椅子でご来場された方から、「自由に館内を動き回れたようだ」と感想をいただきました。VRはバリアフリーにも貢献できるかもしれません。また、同時期に開催された国際博物館会議に参加していた多くの国内外の専門家もVRを体験され、3Dデータの作成方法やコストなど具体的な質問が多く寄せられました。これからの新たな研究手法として文化財の3D計測を、また新しい展示の仕方としてVR活用を提案できたという点でも、意義のある展示になりました」とVR展示の成果について村野氏は言う。

展示と文化財保護の両面で3D計測とVR技術のさらなる取組みを検討

「点群データは、どの点と点の距離を測っても正確な値が得られることから、建築構造の研究や2次元の平面図では視覚的に理解しにくい箇所の説明、部材の状態変化の把握や保全すべき箇所の正確な位置の決定などにも活用できると考えています。また、点群データを使ったVR空間で世界各国の研究者と議論を交わすことなども、既にある機能で実現できると知りました。建築やプラントなどの分野で活用が広まっているように、文化財の分野においても私たちの想像力次第で点群活用の可能性は大きく広がっていくと期待しています。魅力的な一般展示と効率的な文化財研究の両面から、今後も積極的に3D計測やVR技術を取り入れていきたいと考えています」とさらなる活用方法について村野氏は期待を寄せている。

(1)3D計測は筑波大学と文化庁の共同研究「文化財の活用を進めるための科学調査」(研究代表 筑波大学教授 松井敏也)の一環として実施された。